| チェアスキー紹介 |

|

ウィンタースポーツといえば「スキー」が思い浮かぶ人がいること思います。もらろん車いすの人も例外ではありません。足に障害があり、立ってスキーが行うことが難しい方々のスキー

それが「チェアスキー」です。

競技としても、1988年のインスブルック大会より冬季パラリンピックの正式種目となり、現在では、回転、大回転、スーパー大回転 、滑降の4種目が行われており、近年の冬季パラリンピックでは毎回メダルを獲得しています。

日本のチェアスキーのマテリアルを含めた技術力は世界トップレベルです。

あなたも華のウィンタースポーツ「チェアスキー」 を始めてみませんか?

|

| |

| チェスキートリノモデル |

|

2006年 Torino Paralympicsで多くの日本選手が使用したマシン

通称トリノモデル |

|

Raceで勝つために、現在使用されているカービングスキーに最も適合した究極のマシン来季、完成度を高めて一般向けに生産されます。

《開発に至った経緯として》

長野パラリンピック・アルペン競技シットスキー部門において、日本代表選手は二つの金メダルをはじめとして素晴らしい成績を納めた。しかし、長野モデルの開発はパラリンピック本番2年前に着手したものであり、開発期間が短く、選手が用具に慣れる時間を考慮して、以前のモデルからの大幅な設計変更を行わなかった。

エンジニアが長野モデルを開発する時点で既に、思考の中で存在した究極のマシンこそがトリノモデルである。

|

|

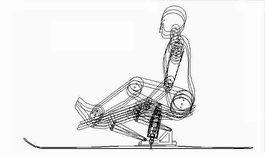

(図 1)

1996年 リメハンメルモデル

リンク形状:平行リンク |

| ↓ |

|

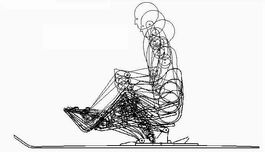

(図 2)

1998年 長野モデル

リンク形状:平行に近い台形リンク※下記参照 |

| 選手が用具に慣れる時間(平行リンクから台形リンクへの慣れ)を考慮して、以前のモデルからの大幅な設計変更をあえて行わなかった。 |

| ↓ |

|

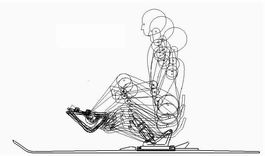

(図 3)

2002年 ソルトレイクモデル

リンク形状:台形リンク

エンジニアが理想としたリンク構造を持つ

細部の修正を加えて

2006年 トリノモデルへ |

長野パラリンピック終了後、長野で達成できなかったサスペンション機構の実現に加え、さらに高性能なチェアスキー開発を目指して「チェアスキーSプロジェクト」を立ち上げた。Sプロジェクトはソルトレイクシティー冬季パラリンピックを目標に、チェアスキー本体の開発等を行い、Sプロジェクトで生まれたソルトレイクモデルから、細部の修正を加え、誕生したモデル。それがトリノモデルです。

|

| |

| エンジニアO氏の解説 |

|

フレームの仮想回転中心がつま先の少し前方になるようリンク機構をはっきりとした台形形状にした。ショックアブソーバのストロークに対し、スキーヤーの足部はほとんど動かない(図3)。台形リンクの狙いは、スキー滑走中のターン前半、ターン後半、ターン切り替え期などのそれぞれの場面でスキーに対する理想的な加圧を実現できることにある。

滑走ポジションについて

スキーヤーが前傾することにより、サスペンション機構の動きに影響されにくくする。 フレーム前方の足部を動かないようにする事で、着座位置が高くなることを防止する等である。

|

| |

|

Torino Paralympicsでのトリノモデル使用選手の活躍を見れば、マシンの性能は明らかに高く完成度に満ちた道具である。但し、長野モデルより台形が強くなった分、ポジショニングの変更やマシンへの慣れの部分で時間が掛かるケースがあるかもしれない。

|

| |